西華報35週年報慶晚宴,有300多位來賓蒞臨,籌款$3萬多元。姐妹報Northwest Asian Weekly晚宴亦將於本月21日在同一地點:中國海景大酒樓舉辦。本報將於12月刊登致謝廣告及捐款者名單,特此公告。

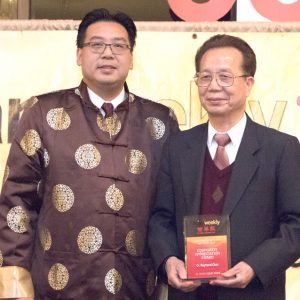

左起:金郡首席營運長方威武先生分別頒發企業感謝獎給華州中醫針灸聯合診所陳運澤醫生,及康健脊椎治療中心蕭鳴醫生。

右起:國語歌曲表演Wu Jing Chiag贊助$300元及贊助$500元的粵語歌者Selina Chow。

西華報35週年報慶晚宴,有300多位來賓蒞臨,籌款$3萬多元。姐妹報Northwest Asian Weekly晚宴亦將於本月21日在同一地點:中國海景大酒樓舉辦。本報將於12月刊登致謝廣告及捐款者名單,特此公告。

左起:金郡首席營運長方威武先生分別頒發企業感謝獎給華州中醫針灸聯合診所陳運澤醫生,及康健脊椎治療中心蕭鳴醫生。

右起:國語歌曲表演Wu Jing Chiag贊助$300元及贊助$500元的粵語歌者Selina Chow。

(本報訊)美國國家海洋暨大氣管理局(NOAA)在過去二十年來,每年都會在華州及俄納崗州海岸撒網捕魚,作為研究西北太平洋地區魚類增長的研究。他們主要會從魚獲中分析三文魚存活及繁殖的情況,今年他們曾三次撒網,卻苦無一條三文魚上釣,但卻來了一大堆三文魚的敵人鯖魚及鯧魚自投羅網。

NOAA魚類生態部門海洋生態計劃主管 David Huff表示,在網內沒有三文魚是這些年來的第一次,大家在起網時都感到驚奇,這是他們從未試過的經驗。研究隊伍在剛過去的春天與夏天在俄納崗州的Newport及華州北端對開二十五至四十海哩撒網,今年來了很多在溫水區浮游的魚類如鯖魚及太平洋鯧魚。這兩類魚都吃掉三文魚在海中生長的浮游生物,令到三文魚沒有太多的覓食機會,故此一些小三文魚根本都不能在這一帶水域生存。這解釋了三文魚消失的原因。

本年在哥倫比亞河上的Chinook及 Coho類三文魚也是二十年來數量最少的一年。雖然在海洋裡的魚類數量或多或少是正常事,但今年發生的三文魚低數量卻令研究者擔憂,他們已意識到這並不是短期性問題,而且事態嚴重。因為三文魚少了會直接影響整個海域的生態平衡,三文魚也是殺人鯨的主要食糧,三文魚的短缺危害了殺人鯨的存活。目前已證實本地正面臨殺人鯨存活數字三十年新低的紀錄。

至於海洋中來了一些平常不出現的訪客鯖魚及鯧魚是因為自二O一三年開始,在華州海岸對開來了一股不尋常的海洋暖流,雖然目前暖流已退,但卻留下一些隨暖流而來的海洋生物及魚類,包括鯖魚與鯧魚,牠們都會吃掉在海域內成長的三文魚。與此同時,海域中的小魚海澡也被鯖魚與鯧魚爭相吃掉了不少,令海上的浮游生物數量跌破二十年新低。作為海洋魚類飼料的鯡魚、鯷魚及胡瓜魚的數量也正在下降。這些飼料魚少了也令其他捕食魚改變目標轉而吃三文魚。同時平日在河床上徘徊的鳥也會向三文魚主意,成為牠們覓食的對象。

David Huff總結表示,目前誰也不曉得未來海域的魚量數字會再有任何轉變,但他們希望從研究中為太平洋海域的三文魚找出一條活路,增加數量,令這肥美鮮魚不致消失於本地海域中。

(①-③:社區內不同的團體都義不容辭地為活動提供協助,這些義工團體及人士包括西雅圖社區人士、華裔小姐及西雅圖國際瑞獅團等。)

●1982年11月舉辦第一個社區性的活動——《華埠經濟開發展覽會》20多個攤位參加,450人參觀。

●1983年第一次翻譯中文《西雅圖選舉手冊》。第一次為華人社區參加夏日節慶活動,舉辦現場摸彩節目,禮品由華埠商家提供,開始讓商家參與社區活動。

●1984年第一年發行《在西雅圖發現中國》英文特刊,幫助美國人欣賞中華文化。

●1985年第一年發行《西雅圖中文電話簿》及中譯《華盛頓州駕駛手冊》,幫助促進商業及輔助華人駕駛的需要,同時翻譯其它亞洲語言如日文及韓文。

●1989年第一次舉辦年度的晚宴,本年主題為慶賀萊斯市長當選為西雅圖市長。

●1990年與太平洋科學中心共同舉辦放映電影為健安療養院籌集基金。

●1992年西華報10週年報慶,為健安療養院募集$4萬美金的捐款,由此開創西華報為非盈利社區服務機構籌集善款的傳統,受惠的機構包括預防家庭暴力機構及全美青少年機構等。報慶晚宴同時表揚亞裔女性民選官。

●1993年在四海酒家為《亞太經濟聯盟會》舉辦晚宴,表揚金郡郡長駱家輝。

●從1994年至2015年每年頒發《多樣化創造不同成就》的獎學金,以鼓勵社區各族裔學生在各個領域內的成就。

●1995年通過百老匯舞台劇《西貢小姐》慈善演出, 共募得$55,000作為成立西華報基金會的資金,基金會主要服務對象為社區青少年。同年舉辦第一屆《青少年領袖夏令營》並舉辦《傑出多元化青少年》頒獎。組織華人龍舟隊參加Seward Park的龍舟比賽。

●1996年支持亞裔競選政務官並為其游說並在湖南海景大酒樓舉辦慶功宴,慶祝駱家輝當選華州州長。

●1997年開始舉辦第一屆《亞裔先鋒獎》頒獎晚宴,表揚社區優秀亞裔先鋒人士,當年表揚的包括周雪清、駱家輝、Aki Kurose、BobSantos、Ben Woo、Abe Go、Gene Matsusaka、Betty Ragudos和Gordon Hirabayashi等人士。

●1999年在西北亞裔劇院舉辦慈善演出舞台劇《西城故事》,募得$8,500美元捐贈聯合金。在龍門酒家表揚華人藝術家及作家。

●2001年在亞洲資源中心舉辦典禮表揚《亞裔女性運動員》。西華報基金會捐贈$10,000美元給《世貿大廈基金會——Twin Towers Fund》。

●2002年由西華報基金會舉辦的《青少年領袖夏令營》結業生演出募得$13,000元,捐助華埠國際區急救中心、亞洲顧問轉介服務中心、難民婦女聯盟、西華園、陸榮昌博物館及西北亞裔劇院等。10月份舉辦20週年報慶,晚宴共募得$13,000美元捐助社區多個慈善中心。

●2004年10月在表爾威的Meydenbauer Center為即將卸任的州長駱家輝舉辦謝恩晚宴。總籌集捐款捐贈華大和西華大學生以及領養兒童,並在華大公共事務學院設立《駱家輝獎學金》。

●2005年捐贈100多個罐頭食品給Northwest Harvest的濟食站,募集$11,300元捐贈美國南方灣區海岸地帶的颶風受害市民。

●2006年在中國國家主席胡錦濤夫婦及代表們訪華州時,代表社區為到訪華州的殘障華人藝術家們舉辦晚宴。

●2009年就任新職美國商務部長的駱家輝,由於在白宮舉行的官方就職儀式及在商務部舉行的慶祝會參加者名額有限,很多在西岸華盛頓州的駱家輝好友及本地官員,社團僑領們都未能親自向他道賀。因此西華報在華埠康樂酒家為社區舉行了一場《慶祝駱家輝出任美國商務部長社區晚宴》全場滿座,逾460名貴客進場排隊與駱家輝部長握手道賀拍照或要求簽名。

●2010年西華報基金會在中國海景大酒樓主辦《亞裔醫療工作先鋒表彰》晚宴,代表社區向新任華大代校長王斐麗致敬。

●2012年西華報基金會主辦《亞裔社區傑出貢獻者頒獎晚宴》,分別向出席的晚宴特別嘉賓英斯利州長及司法總長Ferguson,代表社區送上本地日裔藝術家的剪紙畫作為留念。

●2013年舉辦感謝《副州長及其夫人晚宴》,副州長歐文將晚會為亞洲資源諮詢轉介中心(ACRS)食物銀行所籌得的$7,200美元支票,轉交該中心行政主任Diane Narasaki。

●2014年於10月18日西華報於中國海景大酒樓舉辦《亞裔楷模慶祝晚會》,表彰打破玻璃天花板障礙的9位亞裔楷模。並配合參加7月25日至27日連續三天的表爾威藝術節。

●2016年12月2日在康樂酒家舉行《亞裔社區傑出貢獻者》頒獎晚宴,活動中表揚8位領導者奉獻出自己的生命為他人服務的精神。晚宴中特別表揚兩位終身成就獎:前美國駐華大使、前聯邦商務部長及前華州州長的駱家輝,及擔任華州Representative Commissioner 的Hon. Sharon Tomiko Santos。

(本報訊)華州首季放行挖剃刀蛤Razor Clams已確認市民可以在十月六日至七日到本州四個指定海灘包括長灘Long Beach, 孿生港Twin Harbors,高柏麗斯灘Copalis及滿哥莫曲灘Mocrock挖大蛤。

華盛頓州漁類與野生動物部門剛證實本地的剃刀蛤安全可以食用,所以才公開宣佈挖蛤日期。早前華州海岸由於受到海洋毒素污染影響,很多貝殼類都不能食用,海灘都全部封閉,禁止挖掘任何貝殼類海鮮。在本週五至六上述四個海灘的開放時間都在下午後。市民如早上到達也要等待中午後才能開始追尋他們的目標。

在一般情況下,退潮前一至兩個小時到達沙灘是最理想的挖掘時間。十月六日的退潮時間是在下午七時四十九分;十月七日則在晚上八時三十三分。

華盛頓州漁類與野生動物部門貝殼海產部門經理艾雷爾表示,近期市民或者會被貝爾斯郡貝殼禁令所混淆。他澄清說華州海岸是不准挖蛤,但倘若海洋污染毒素經檢查後成績理想,其實是可以容許市民前往挖蛤。他的部門會定期性抽查貝殼類的成份,也會在官方網站上載結果。市民如果錯過了今次的機會,就要等候至第二次挖蛤,日期暫定在十一月二日至五日,但還要等待屆時檢驗結果才能真正落實日期。市民請留意網站:http://wdfw.wa.gov/fishing/shellfish/razorclams/current.html.公佈的最新資料。

在二O一七年至一八年的挖蛤季節期間,年滿十五歲或以上的挖蛤者可以申請釣魚牌照。申請詳情請瀏覽網站:https://fishhunt.dfw.wa.gov。市民謹記每日祗可以挖十五隻剃刀蛤。今年在上述四個海灘將會有來自馬利蘭大學的研究隊伍調查剃刀蛤的收獲及市民食用蛤隻的情況。願意接受調查的市民歡迎向研究隊伍提供資料。

西華報慶祝35歲生日,而我在西華報工作了25個年頭,是西華報3/5的年日,幾乎是我人生1/4的世紀。

剛進西華報的我,只做些簡單的打字工作,那時的排版全是手工處理,將電腦印出的單張文章或廣告,一張張的貼在版紙上,照片得到暗房處理後使用,工續之多之繁雜,是今天使用全電腦操作的同事們無法感受到的經驗。

我走過了從手貼報紙版到今天電腦版的歲歲月月,深切體認到天天努力,與時俱進是西華報生命活力的最佳寫照;報紙的廣告是維持生存的唯一途徑,幾十年下來的功底,是西華報奮鬥的挑戰;參與社區活動,加強華人在主流的重要性,是西華報的宗旨,年年月月的堅持,使西華報有了今天的成績。

25年在西華報的工作讓我快樂的原因,除增加了不少學習的能力且擴大了視野,它不是用金錢可以衡量的豐富,西華報是我學習和成長的學校。然而更大的收獲在於認識了不少朋友,大家以文會友,以友為文。在此感謝25年來投稿的所有作者朋友們,因為沒有你們就沒有我們,我在西華報25年的成績是你們的成績、是你們的光榮。

以下節錄近月和其中幾位作者朋友間的互動,其中劉誕麗女士是從未謀面的作者朋友,從中可以了解我為什麼25年來願意在西華報工作的主因:

南希寫給誕麗:你是應該不斷地問我有沒有收到稿子的。這麼親身體驗參與的畢業典禮是遠在美國華人的耳目,是應當讓讀者能讀到的好文。

感謝你這些年來總是送來文章與我們共渡美好時光,西華報今年慶祝35週年慶是個大日子。我從沒有看過你,也從沒有你的照片,可否寫個短文,也附上一張照片,讓我知道你。我今年已66歲,已到了全退休的年齡,能和你這位作者朋友神遊這十多年,真是種福氣和快樂。

我喜歡這份工作,全是因為有你們這些好朋友。你知道華人公司的薪水不高,但這不影響我對工作的熱情。我從你們的文章中享受你們生活的點滴,並了解朋友們生活的方式和接觸的人事,擴大了我的視野。

前三星期臧英年先生從北京回西雅圖到報社一訪,我們相談甚歡,他可能明年全家要回西雅圖不再在中國了。但我知道這快近20年來,他的禁煙工作對中國社會一定起到相當程度的貢獻,肯定他的所作所為,不求任何報酬能如此堅持自己理想的人,我在臧先生的身上看到了尊嚴和驕傲。

北京的夏天應該是熱得連蟬都懶得鳴了吧!西雅圖真是個舒服的地方,今早搭巴士上班,不少人和我一樣仍穿著件單薄外套,早晚是有些涼意,到了中下午又是個明媚的陽光天。

你自己走在道上,是我感動和感謝的勇氣,這讓我想起錢鍾書的老婆楊絳,女人的韌性是頂得住風雨的,照顧好我們自己,就是對家人和社會最大的禮物。

誕麗寫給南希: 謝謝你的來信,很感動你對我的「恭維」,有點不可當。你為報章的盡心盡力實在偉大。你在美國能打開百度跟360巡航網嗎?都有許多有關我的介紹,也有照片。歡迎你能到北京玩玩,住在寒舍好嗎?

我等一會就出門去新疆看我97歲的三叔叔,明天跟他過大壽。他的一生很有意思。明年初我就是80歲了!時間過的太快了。我有4個孩子。最小的是女兒 MIMI,住在倫敦。他們都能寫點東西。老二KAISER KUO 在中國有點名氣。老三JAY是律師,愛寫音樂有一個劇進了百老匯,老大愛寫科學怪事,他已當了外祖父了!

南希寫給誕麗:你真行,還能出門去新疆為97歲的三叔過大壽,真是個只憑想像就肯定是個感人的畫面。謝謝告知我你的四個寶貝孩子,個個都很優秀。你這個做老媽也不差,能闖出自己的天地和人生,真讓我忍不住的要鼓掌了!

(註:《畢業典禮》一文,已於本年7/22-7/28一期刊出。)

南希寫給水仙:謝謝送來的兩文,即使是隨筆也都讓我會心一笑,尤其是你尷尬一文的結尾,真是畫龍點睛,你的妙筆把生活都生花了。我真喜歡你的文章,在煩雜的一天生活中,看你的文章是個享受。祝好!

(註:水仙的散文常出現在西華報廣受讀者喜歡。她文采豐富遣詞造句自成格局且獨特有味,篇篇好文總讓人賞心悅目。)

南希寫給包毅:能再見到你是我的福氣,你比以前胖了些,所以也精神些,雖有書信往返,但多年不見,卻也有陌生感。真高興知道你覺得這趟美國行還可以,我是沒事不會再渡洋過海的旅遊了,坐飛機至少要十來個鐘頭的被困在一個機艙裡,卻實是有些受罪。

看來你是看西華報的電子版了,真要謝謝又多了一名讀者。我對球類運動沒有興趣,陳靜是因為有廣告才知道她很有名呢!

(註:23年前我剛來西華報,包先生是位從中國來的訪問學者,曾到我們報社買報紙,對我們用電腦很是好奇,徵詢是否可就近一看,我說可以。如是這般,他就成了我的作者朋友和老朋友了。)

1991年5月2日,在李恆達來美並決定簽約美國西北芭蕾舞團(PNB)的半年之後,我持著西華報的合法工作簽證H-1B落地西雅圖。其實來之前並沒有精心策劃過要來此工作,而是因為我做為李恆達的太太在申請來美探夫時第一時間遭到中國文化部有關部門拒批,理由是「李恆達都沒回來你還想走?」最後只好改道由好友劉豐琪先生拜託好友——西華報社長——吳靜雯女士幫忙以H-1B簽證曲徑來美。

李恆達當時做為第一位華人芭蕾舞者簽約PNB一直是本地的熱聞,經常能在Seattle Times、Seattle P-I、Seattle Weekly等大報上看到他的大幅報導,甚至是雙開版的巨幅照片。其中本地華人最早的報紙《西華報》也是報導連連,本身曾跟隨劉豐琪先生學過中國民族舞蹈的吳社長,也一直關注和追蹤著華裔青年舞蹈家李恆達在美的創業之路……由於李恆達的關係,我也自然而然地得到吳社長的一點「小灶」,比如約我寫一些文藝方面的專訪和特稿及社區新聞等,像《大導演吳天明》、《金馳音樂會》等都是那段時間的產物。對於來美前就在中國唯一的舞蹈報《舞蹈信息報》(現更名《中國舞蹈報》)任記者及責任編輯的我來說,西華報對我是很有吸引力的,所以當被問到「你願意學習電腦打字嗎?」的時候,早已是心潮澎湃立馬表態了。心想,只要能和我喜歡的文字在一起,讓我幹啥我都願意!

來美兩個月後,我第一次進當時位於八街的西華報社時,感觸還是蠻多的……盡管我離開北京時,剛進入九十年代的中國還沒有那麼的發達,但走進西華報並開始工作時,仍會感嘆華人在外創業的艱辛!當時已有9年歷史在大西雅圖地區很有影響力的西華報,座落在中國城一處不足百平米的老房子裡,房中還隔出一個小二層,樓上是英文版(現在的Northwest Asian Weekly),樓下靠裡間有一台手動鉛字排版機及一排排的鉛字。Mary,一位來自香港的當時唯一懂鉛字排版的員工,正在卡嚓卡嚓地照著稿子在那裡碼字,西華報從82年創刊每週十幾版的文字就是這樣一個鉛字一個鉛字碼出來的。

我被分配在靠近門口的一台電腦前開始練習繁體字的倉頡輪入法。那是一台第一代蘋果一體機,屏幕大概只有9吋大,很多功能還停留在黑白顯像,但我卻做得津津有味!畢竟我離開北京時報社還沒有用電腦,而且有機會學習一種新的技能在我也是一件很興奮的事。原計劃第一個月我的任務就是練習倉頡輪入法,但是從第二個星期開始,我練打字的內容已經陸續變成了「分類廣告」。繁體字對於12歲就看豎版《紅樓夢》的我來說也不是問題,所以很快就駕輕就熟了。

當時在報社唯一可以電腦打字的是來自香港的阿蓮,但她主要是負責報社很多事務上的工作以及報紙的「分類廣告」部份。我從此就一邊練習操做電腦和打字一邊幫忙做一部份「分類廣告」,很快就開始打新聞稿,然後又開始了在PageMaker上排版製作商業廣告及新聞版面……

就這樣,我成了當時唯一一個能在電腦用中文打新聞稿的人。當我在西華報工作第2年,迎來她的10週年報慶的時候,我們的電腦打字及簡單排版(當時還是將打好的新聞印出來再剪下來貼在版樣上)已經逐漸取代了一半以上的鉛字排版……在接下來的一兩年之後,我和我的新同事,來自台灣的南茜一同攜手努力,鉛字排版——一代印刷業賴以生存的操做技術在西華報就宣告結束了。

我,也可以自豪地說,在西華報成長的過程中,我見證了她的歷史性演變,並是那個第一個嘗試在電腦上打中文並排版的人!這期間應該感謝的是一直輔佐夫人前行、為報社的更新換代立下汗馬功勞的George,吳社長的夫君。想想如果不是他在一開始教我了解和使用電腦系統指導我學習打字,以及十數年來不斷地引領我們跟隨著數碼業日新月異的變化前行的話,哪有西華報的成績,哪有我的今天!

接下來的10來年裡,我和報社的南茜、阿蓮、編輯司徒洪、宋曉男(當年一進報社遇到的第一個也是唯一一個說國語的同事,來自北京新華社,才華橫溢、文筆流暢,在報社工作期間打過無數他的手稿)、莫尼卡、Kelly、Rebecca合作愉快,共同努力。那裡不僅是我在美國第一個也是唯一的東家,也是見證我的家庭與恆達舞蹈學校一步步走向繁榮的堅實後盾。

吳靜雯社長是讓我敬佩的傑出女性,她的功績是有目共睹,她從大學期間投身報業創立西雅圖第一份華人報紙,從此便把畢生的精力全部投入到了報業及為亞裔吶喊中。她帶領的西華報能在電腦昌行數碼遍地各大報紙紛紛宣告停業的今天,依舊傲然屹立,紙製版與網絡版齊頭併進,仍然引領著本地華裔報業先鋒。不僅如此,她的功績還在於其思想與主流社會的溶合、為亞裔群體尤其是女性發聲、為青少年教育出力……她無愧於半世紀以來華裔女性在美國創業史上成功的典範。

西華報是我工作過15年的地方,是我心目中的凈土,是大眾的喉舌,是華裔的代言,值此西華報走過35年之際, 由衷地希望她愈來愈好!

在西華報工作已有多年了,理應一切都非常順手,但事實是,西華報每天都有可能發生你意想不到的事,讓我們措手不及。

「我要登廣告」「非常感謝你,那你想怎樣登呢?」「我是做XX(某行業)的,我不知道怎樣登,你替我想吧!」這樣的對話在西華報經常可以聽到。是的,客戶們好像認為我們對他們的行業非常了解,可以馬上就把廣告內容填上去。其實,我們不能無中生有,必須要訪問客戶,從他們那裡得到一些相關資料,我們才可以設計出最合適客戶的廣告。

別以為把廣告設計出來就可以完工,客戶會根據自己的喜好進行修改,有些廣告可以一次通過,但遇到一些難纏的客戶時可就不好玩了。他們只要想到什麼,就會叫我們改,無論多細微的改動、無論多頻繁的次數、只要他們有一點兒的不稱心也要非改不可。

西華報的員工們必需配合客戶作出相應改動, 直到客戶滿意為止。要完成一個廣告絕不容易,員工們的技術和對客戶的耐心必不可少,但是,當獲得客戶的最後認同時,我們又是多麼的喜悅、多麼的滿足、多麼的有成就感!

某一個星期四、一位客人推開西華報大門就大聲嚷著:「為什麼西華報不免費呢?賺了這麼多年還賺不夠嗎?還要麻煩我每個星期來這裡買報紙。」這位客人的聲音之大、就連我們這些坐在離大門口較遠的人也聽得很清楚。顯然易見、這位客人根本不明白報社的苦況。

現在是資訊發達的時代、報紙不再是唯一的宣傳途徑、廣告客戶不再像以前一樣依賴報紙宣傳、他們會通過其它平台去達到目的。這幾年,我們的廣告已經遠不及以前了。那我們是怎樣面對這樣的衝擊、在逆境中求生存呢?

唯一的出路就是以內容取勝、盡量切合本地華人的生活需要。例如本地新聞、本州新聞和社區新聞就可以讓讀者了解身邊發生的事情。我們有一班忠實的作家朋友、每星期為西華報提供優秀的文章;我們有在本地報紙中最龐大的分類廣告、幫助本地區勞資雙方。正因為西華報有它自己的價值、才可以得到一批忠實客戶和讀者的支持、一直走到今天。

西華報的員工們每星期就為辦好這份報紙而努力工作、每一份報紙都集合了西華報每一位員工的心血、這難道是50美分的價值可以媲美的嗎?每星期能順利出刊一份西華報、我們就像打勝一場仗。真的!絕對沒有誇張。

每個星期四一大早、我們聽到客人進門買報紙時問前檯接待員:「我今天第一名嗎?」那時、我們都欣慰地笑了。

西華報走到第35個年頭絕不容易,同時也因為是第35年了,充份體現了這份報紙的實力和價值。

願吳社長帶領我們各位員工繼續努力,携手一起迎接更美好的將來。

西華報——35週年快樂!