總統川普週三下午突然宣佈暫緩實施對中國以外的國家加徵「對等關稅」。媒體報導稱,這一政策急轉彎的背後,是總統本人對全面關稅可能觸發經濟衰退的擔憂,以及避免債市動蕩的考量。

週三,川普突然叫停了貿易戰計劃的關鍵部分,宣佈對數十個國家暫停加徵「對等關稅」90天,同時將對華關稅提高至125%。消息人士向《華爾街日報》透露,川普向顧問表示,已準備好承受「陣痛」,但強調必須避免經濟陷入大蕭條。

衰退通常被定義為至少連續兩個季度的GDP下降,而蕭條是經濟活動持續數年的更極端的崩潰。自20世紀初以來,美國經歷了數十次衰退,包括最近的2008年金融危機和新冠疫情,但只經歷了一次蕭條,也就是1929年至1939年左右的大蕭條。

儘管不少經濟學家開始預測川普的高關稅政策將導致全球經濟衰退,但普遍認為不會引發大蕭條。週三,川普的政策逆轉推動股市強勁反彈,標普500指數創下2008年以來最大單日漲幅。

《紐約時報》的報導指出,市場劇烈動蕩,尤其是國債收益率飆升是川普改變政策的主因,白宮高級官員擔憂這可能引發「失控的金融恐慌」。

國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)週四向CNBC證實,債市動蕩影響了川普的決策。週二至週三,10年期美債收益率一度突破4.5%,市場猜測日本或中國等大型海外持有者正在拋售美債。債券價格與收益率走勢相反。

哈塞特表示:「一切都在有序地向前推進。毫無疑問,昨天的債市促成了這樣的決定、雖然決策過程加快了,但調整本就勢在必行。」

川普週三也承認,投資者恐慌情緒是考量因素,他表示:「我發現市場有些過度反應,人們開始變得有點急躁,有點害怕。」

《華爾街日報》引述知情人士稱,財政部長貝森特(Scott Bessent)在貿易政策上日益增強的影響力,以及多國與白宮的密集談判,也共同促成了這次政策轉向。

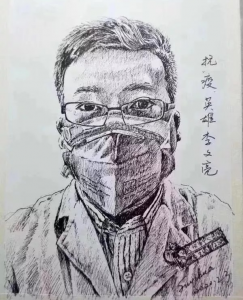

他的事蹟和犧牲引發了國內廣大民眾的公憤,呼籲要言論自由,力陳要追究責任,聲勢浩大,前所未見,也掀起了國際的關注。美國《紐約時報》2月8日就此有長篇專論刊登,標題是:《醫生死亡在中國引發眾怒》。評論開頭便單刀直入地說:「由於一個人的死亡,死者是那位提醒別人要防範疫情的醫生。週五(2月7日)在中國網上爆發了近10年來對壓制言論最嚴重的指責⋯⋯」德國《法蘭西福滙報》刊出《他敲響了第一次警報》一文,文中說:「謝謝你曾嘗試拯救地球。」世界衛生組織公佈說:「我們沉痛悼念李文亮醫生的去世。我們所有人都應該向他應對肺炎疫情的所作所為致敬。」

他的事蹟和犧牲引發了國內廣大民眾的公憤,呼籲要言論自由,力陳要追究責任,聲勢浩大,前所未見,也掀起了國際的關注。美國《紐約時報》2月8日就此有長篇專論刊登,標題是:《醫生死亡在中國引發眾怒》。評論開頭便單刀直入地說:「由於一個人的死亡,死者是那位提醒別人要防範疫情的醫生。週五(2月7日)在中國網上爆發了近10年來對壓制言論最嚴重的指責⋯⋯」德國《法蘭西福滙報》刊出《他敲響了第一次警報》一文,文中說:「謝謝你曾嘗試拯救地球。」世界衛生組織公佈說:「我們沉痛悼念李文亮醫生的去世。我們所有人都應該向他應對肺炎疫情的所作所為致敬。」

以去年慶祝美國歷史上第一條橫貫東西的鐵路(First Transcontinental Railroad)建設150週年的故事為例,近20,000名移民工人奉獻犧牲參與這項工程,其中有15,000名是華工。我不僅想要報導這個故事,而且我也想在這個慶祝的特殊場合去趟猶他州(Utah)。遺感的是我不能前往參與盛事,因為我已經安排好了在那時要進行眼科手術的事宜。

以去年慶祝美國歷史上第一條橫貫東西的鐵路(First Transcontinental Railroad)建設150週年的故事為例,近20,000名移民工人奉獻犧牲參與這項工程,其中有15,000名是華工。我不僅想要報導這個故事,而且我也想在這個慶祝的特殊場合去趟猶他州(Utah)。遺感的是我不能前往參與盛事,因為我已經安排好了在那時要進行眼科手術的事宜。

第一部份

第一部份